公開日 2014年12月16日

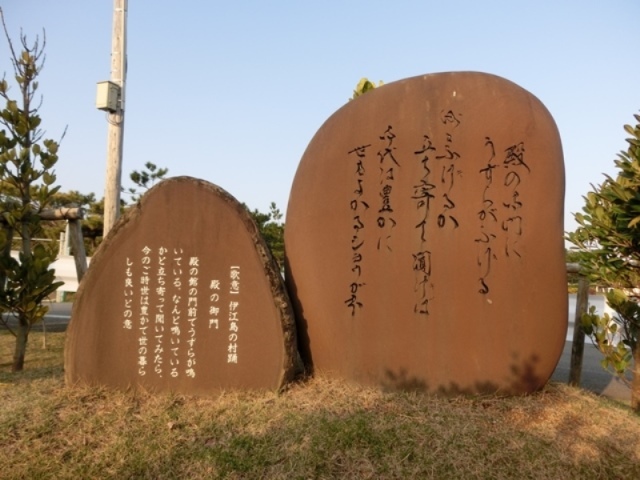

平成13年度建立

殿の御門に うずらがふけ(き)る

何とふけ(き)るか 立ち寄て聞け(き)ば

御代は豊かに 世もよかる ショウガネ

歌意

殿の館の門前でうずらが鳴いている。なんと鳴いているか立ち寄って聞いてみたら、今のご時世は豊かで世の暮らしも良いとの意。

殿の御門 (本調子) 〈伝承地:西江前〉

〔系統:会所踊い系<ヤマト。 踊の構成等:4人。黒地の着物に黒地の紋付き羽織を着用、黒の脚絆、黒の足袋、黒い布でほっかむりをし、腰に剣を指し、右手に扇を一折目開いて下手奥、上手奥より二人ずつ、幕内で三線の拍子に合わせて、(スウリシ ハアリシ)とかけ声を掛けながら出る。踊り終えたら二人ずつ二手に分かれて入る。

殿の御門に うずらがふける

何とふけるか 立ち寄て聞けば

御代は豊かに 世もよかる ショウガネ

大意

殿様の門前でうずらが鳴いている。

何と鳴いているかと立ち寄って聞いてみたら、

御代は豊かで世の中も平和で暮しもよいと鳴いている。

語意

殿の御門=領主宅の門。 ふきる・ほける・ふける=鳥が囀ること。 よかる=良いとのこと。

解説

伊江島の代表的な大和ことば歌謡の一つ。この歌の類歌は、川平殿内の川平朝彬著『琉歌古典歌詞集』には、須磨之浦節として収められておる。また、船頭節やさつま六調の他、口之島、悪石島でも歌い踊られている。黒紋付きの衣装に羽織、黒脚絆黒足袋、黒い布でほっかむりをして、腰に剣をさし、扇を持って四人で踊る。見るからに大和系と分かる貴賓のある踊りである。

類歌

- 殿ノ御門ニ鶉ラガホケル何トホケルカ立寄聞バ御世ハナガカレ四方ヨカル 唱歌井イ

〔『琉歌古典歌詞集』野村流伝統音楽協会〕 - 殿の御門にウズラがふける。何とふけるか、立ち寄り聞けば、御世はながかれ、世はよかれ。

〔惡石島の民謡『トカラ列島民俗誌』下野敏見著〕 - 殿の御門に鶉がほける、何とほけるか立寄り聞けば、御世は長かれ、世はよかれ。

〔『鹿児島県の民俗芸能』鹿児島県教育委員会〕

船頭節

- とのがやかたに うづらがふける なんとふけるか 立ちより聞けばみ代はながかれ よもよかる しよかを

(殿が屋形に鶉がふける何とふけうか立寄り聞けば御代は永かれ世も良かる しよかを) - あけ雲とつれて ほける鶯の 声に初春の 夢やさめて 〔今帰仁王子朝敷 詠む〕

コラム ◎鳥の囀るを「フケル」と云ふ事

続一休咄巻の五に、

新鳥にて籠馴ず、ふけるすべも知らず云々、いや、さればこそ始よりふけるすべも知らず、芋のやうな鳥とは云ひしとへり、給へば、云々とある。琉球では小鳥の囀る事をすべて「ふける」と云ふ事は、今も普通である。「ヘラズ口」は今も普通に使はれる語であるが、これに対して「ヘル」と云ふ語のあるのも面白い。 『東恩納寛惇全集5』所収 南島論攷 随筆 有余録〕

地図

所在地

関連記事

- 伊江村の歌碑・顕彰碑・顕彰像 (2022年09月02日 教育委員会)